Japan Dirt Classic

令和6年の全日本的なダート競走の体系整備に伴い、平成11年から令和5年まで施行されていたジャパンダートダービーが、ジャパンダートクラシックとして生まれ変わった。レース名が改められたほか、施行時期が10月上旬に移動し、令和6年からダートグレード競走のJpnⅠとなった羽田盃・東京ダービーとともに、新たな3歳ダート三冠競走と位置付けられている。

平成11年に第1回が施行されたジャパンダートダービーは、創設当初からダートグレード競走のGⅠ(現在のJpnⅠ)として行われており、施行時期は7月上旬~7月中旬だった。JRA所属馬も出走可能な3歳チャンピオン決定戦であると同時に、南関東3歳牡馬クラシック三冠競走の第3戦と位置付けられていたレースだ。なお、平成11年から令和5年までの期間中に羽田盃・東京ダービー・ジャパンダートダービーをすべて制した南関東所属の“三冠馬”は、平成13年のトーシンブリザード、令和5年のミックファイアと、2頭いる。

ちなみに、ジャパンダートダービーが創設される直前の平成8年から平成10年にかけては、10月下旬~11月中旬に3歳限定の重賞競走であるスーパーダートダービーが施行されていた。こちらもJRA所属馬が出走可能なレースで、平成9年と平成10年はダートグレード競走のGⅡ(現在のJpnⅡ)に格付けされている。この期間中はJRAのユニコーンステークスが9月下旬~10月上旬に、岩手競馬のダービーグランプリが11月上旬~12月中旬に施行されており、この3競走が3歳馬(当時の馬齢表記で言うところの4歳馬)によるダート三冠競走とされていた。

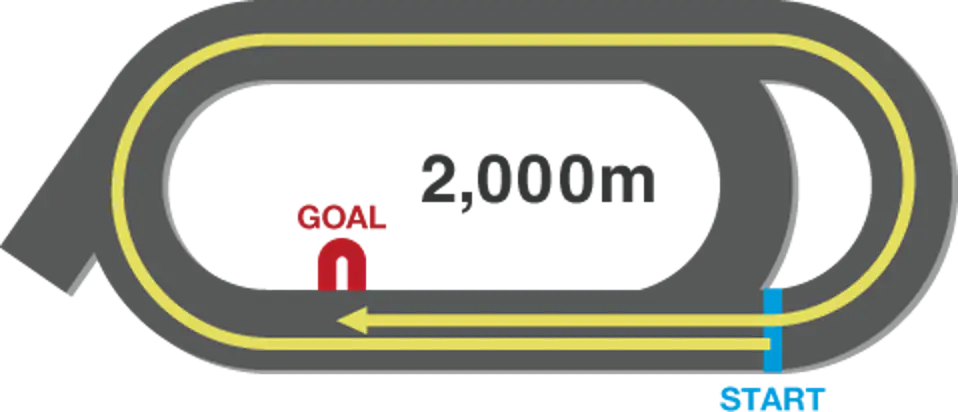

現在のジャパンダートクラシックは、1着賞金が7,000万円。なお、施行コースの距離は2,000mで、ジャパンダートダービーとして施行された第1回から一度も変更されていない。出走資格があるのはサラブレッド系3歳の牡馬および牝馬。負担重量は牡馬が57kg、牝馬が55kgで、南半球産馬は2kg減だ。前哨戦と位置付けられている黒潮盃・不来方賞・レパードステークスで所定の成績を収めた馬には、当レースへの優先出走権が付与された。

北米を中心に発展してきたダート競馬においては、2,000mがチャンピオンディスタンスとされてきた。大井ダ2,000mも、この東京大賞典や東京ダービー(JpnⅠ)・ジャパンダートクラシック(JpnⅠ)といったTCKの主要競走が施行されるコースとしておなじみだ。

スタート地点は第4コーナー付近で、スタンド前の直線を通過した後に、全長1,600mの外回りコースを1周してゴールに達する。スタート直後に400m以上の直線部分があるため、隊列が整いつつある状態で1コーナーに入る展開となりやすい。馬場状態などの影響があるとはいえ、コースレイアウトとしては枠順による有利・不利が出にくい形態である。ゴール直前の攻防はもちろん、レース序盤のポジション争いもスタンド前の直線で行われることから、現地観戦の醍醐味を存分に味わうことのできるコースと言えそうだ。

なお、南関東4場(浦和・船橋・大井・川崎)のうち、右回りのレースが施行されているのはこの大井競馬場だけ。また、JRAでダ2,000mのレースが施行されているのは、平成18年以降に限ると阪神競馬場のみである。類似のコースが少ない分、適性や経験が明暗を分けることになるかもしれない。

令和7年8月末時点における大井ダ2,000mのレコードタイムは、第56回(平成22年)の東京大賞典で優勝馬のスマートファルコンが記録した2分0秒4だ。

伊吹雅也